武士道とは、一体何なのでしょうか。日本人なら武士道という言葉は聞いたことがあるでしょう。新渡戸稲造著書で出版されたベストセラー本のタイトルとして、世に知れ渡りました。しかし武士道にはこれといった定義もなく、意味を説明できる人は多くありません。そこで今回は武士道の意味や誕生の歴史をわかりやすくまとめました。

武士道とは

武士道とは、江戸時代に侍に求められた道徳観のことを言います。

そもそも侍は主君(仕えている君主や殿様などのこと)と「御恩と奉公」に準ずる主従関係を結んでいました。

御恩が保証されていれば、合戦の際は主君のために命を投げ出し戦います。しかし御恩がなければ主君に従う必要はないと考える侍も多かったと言われています。

平和な時代が続くと合戦も起きず、御恩も給料制に変わってありがたみを感じなくなってしまいました。今までの御恩と奉公だけでは、主従関係を結ぶのが難しい状態になってしまったのです。

そんな状況を見かねた幕府は、儒教(じゅきょう)という中国の学問を押しすすめました。

儒教は哲学者でもある孔子(こうし)の思想を基礎とした教えで、自分より他人を愛して思いやる、礼を尊重して上下の秩序を守ることなどを唱えています。

儒教の道徳的な思想を取り入れたのが、武士道なのです。

武士道の基本理念

武士道は「義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義」この7つが基本理念とされています。ここからはそれぞれの言葉が持つ意味を見ていきましょう。

「義」

義は道理に任せて決断する心のことを言います。武士道のなかでも最も厳しい教えです。

私欲を捨て損得を考えず、人間として正しい道を選択することが義です。武士道は平等、すなわちフェアプレイの精神です。裏取引や卑怯な手段は決して行ってはいけないと教えられていました。

義は人間の進むべき正しい道のことを示しています。

「勇」

勇は義を貫き、正しい道へ進むための勇気のことを言います。

勇気と言っても危険を冒すのではなく、正しいことをするのが勇の教え。勇敢、勇猛、忍耐、剛胆などの徳を示しています。武士は幼いことから厳しい教育や特訓を受け、試練にも耐えてきました

勇気だけでなく、平静さや心の落ち着き、常に動じないという精神的な意味もこめられています。

義と並んで、武士道のなかでも重要視されている理念です。

「仁」

仁は愛や寛容、女性のような優しい心のことです。

苦しんでいる人々のことを心に留め、弱い者や負けた者を見捨てず情けをかける、他者への同情や思いやりも必要不可欠な徳なのです。

「礼」

他者への思いやりや優しさを目に見える形で表現すること、それが礼です。

他人の痛みや気持ちに共感し、慈愛や謙遜の心を持つことを武士は求められていました。礼を守るための礼儀作法は、一番無駄がない最善の方法だと言われています。

正しい作法を日々鍛錬することで身体の秩序が保たれ環境と調和し、精神をコントロールできたのです。

「誠」

誠は決して嘘は付かず、誤魔化さないことを言います。

嘘をつくような臆病な行為は武士にとってあってはならないこと。武士は言葉に重きをおいており、武士の言った言葉や行いには嘘偽りがないとされていました。

「武士に二言はない」という言葉を聞いたことがあると思います。この言葉は誠を貫く精神から生まれたと言われています。

社会的な身分が高いほど、より高い誠の精神が求められていました。

「名誉」

名誉は個人の威厳です。

最高の善と言われ、名誉のためならどんな困難にも耐え生命すら安いものだと武士たちは考えていました。いかなるときも忍耐強さが求められていたのです。

若者たちが求めたのは富や知識ではなく、名誉です。志を持ち生まれ育った家を出るとき、世に出て名を成すまでは、家の敷居をまたがないと誓ったものです。

「忠義」

忠義は主君に対する忠誠心です。

武士道では自分自身よりもまず国のことを考えています。そのため主君への忠義は家族や義理人情よりも優先されるべきものだったのです。

とはいえ、主君に媚を売り機嫌を取る武士は軽蔑されていました。主君と意見が別れたときは、堂々と反論することが主君への忠義立てでした。

武士道の義、勇、仁、礼、誠、名誉は儒教思想に基づいており、武士階級だけでなく他の階級の人々と共通すべき倫理です。しかし忠義だけは武士道の目的となった徳目で、封建社会を特徴づける唯一のものなのです。

現代人が武士道から学ぶこととは

現代人の我々が武士道から学ぶことは沢山あります。

人として正しい道を歩む、勇敢に前へ進んでいく、他者を思いやり愛する、嘘はつかず真っすぐ生きる。

仕事や忙しい生活に追われる現代人にとって、忘れてはいけない考え方ですね。武士の存在や武士道の精神は、日本人に大きな影響を与え続けています。

あなたもぜひ武士道から大切なことを学び、自分の人生や生き方を見つめ直してみてはいかがでしょうか。

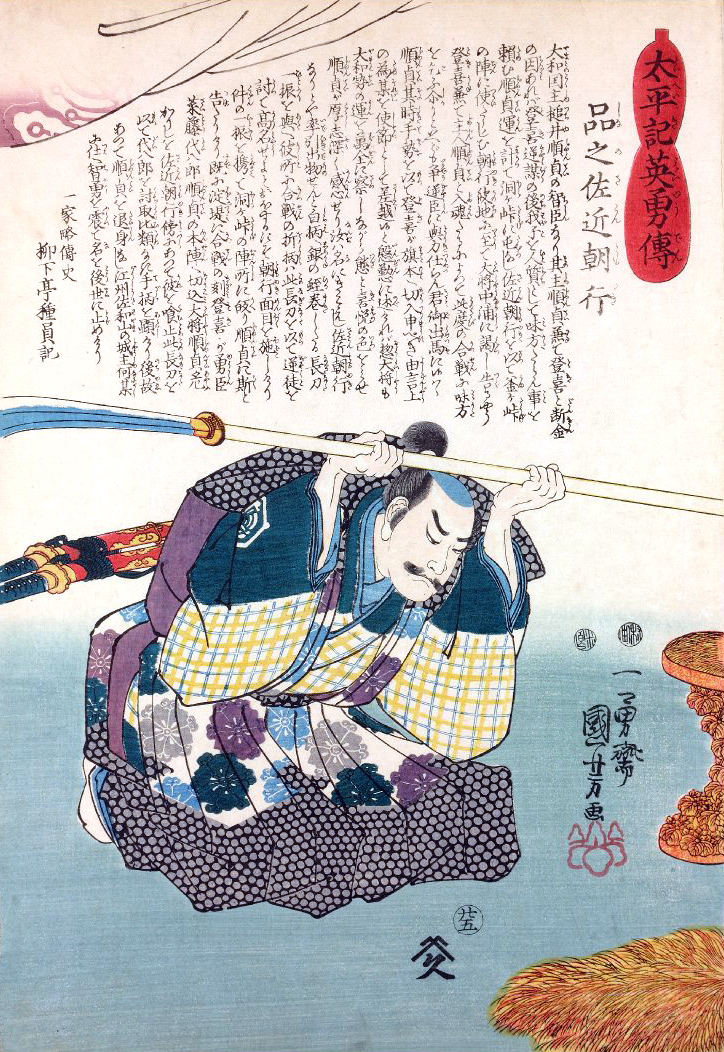

(写真).png)

(写真).jpg)